Environmental Movements: भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए 7 प्रमुख आंदोलन

Environmental Movements: समकालीन भारत नई उपभोक्तावादी जीवन शैली के आकर्षण के कारण संसाधनों के लगभग अप्रतिबंधित दोहन का अनुभव करता है।

यह भी पढ़ें: MP के नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते

प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे समाज में अनेक संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। इस लेख में, हम भारत में प्रमुख Environmental Movements पर चर्चा करते हैं।

Environmental Movements: भारत के प्रमुख आंदोलन

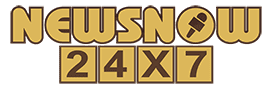

बिश्नोई आंदोलन

वर्ष: 1700s

स्थान: खेजड़ली, मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान राज्य।

नेता: खेजड़ली और आसपास के गांवों में बिश्नोई ग्रामीणों के साथ अमृता देवी।

उद्देश्य: एक नए महल के लिए पवित्र पेड़ों को राजा के सैनिकों द्वारा काटे जाने से बचाना।

अमृता देवी, एक महिला ग्रामीण अपनी आस्था और गाँव के पवित्र वृक्षों दोनों के विनाश को सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने पेड़ों को गले लगाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस Environmental Movements में 363 बिश्नोई ग्रामीण मारे गए।

बिश्नोई वृक्ष शहीद गुरु महाराज जांबाजी की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जिन्होंने 1485 में बिश्नोई धर्म की स्थापना की और पेड़ों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने के सिद्धांतों को स्थापित किया। इन घटनाओं के बारे में जानने वाले राजा ने गाँव में दौड़ लगाई और माफी मांगी, सैनिकों को लॉगिंग ऑपरेशन बंद करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद, महाराजा ने पेड़ों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने से मना करते हुए बिश्नोई राज्य को एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया। यह कानून आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है।

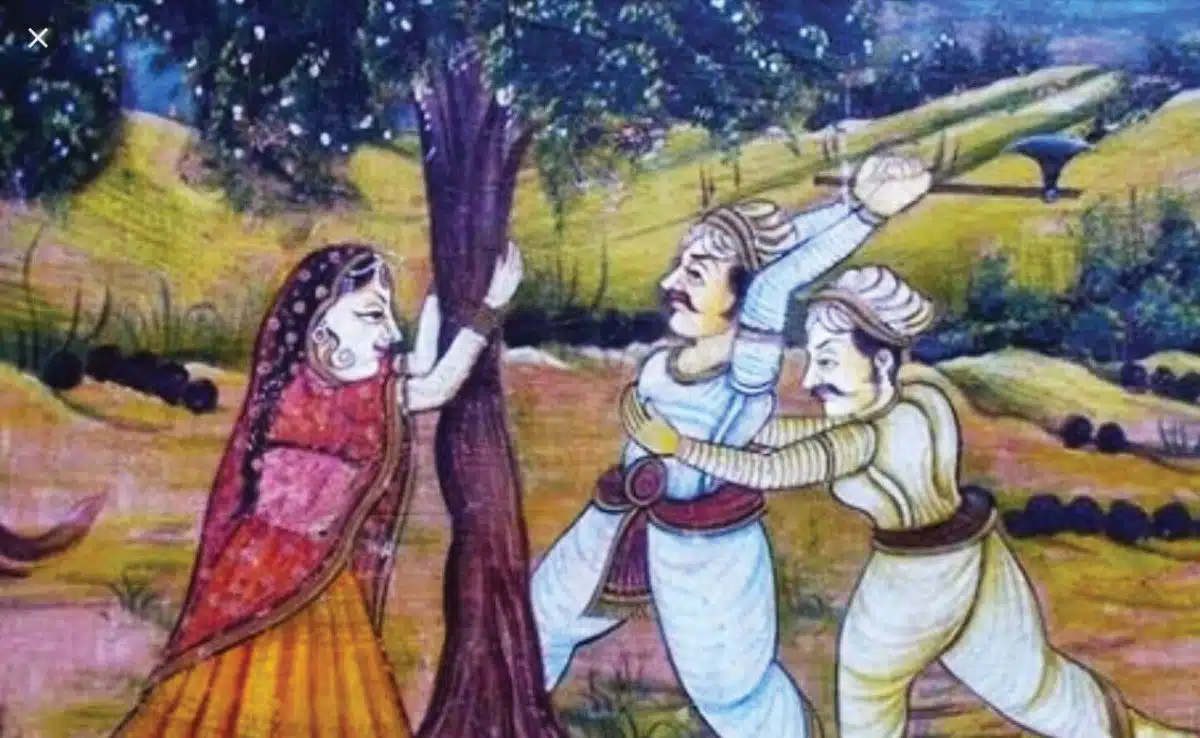

चिपको आंदोलन

वर्ष: 1973

स्थान: चमोली जिले में और बाद में उत्तराखंड के टिहरी-गढ़वाल जिले में।

नेता: सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी।

उद्देश्य: मुख्य उद्देश्य जंगल के ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से हिमालय की ढलानों पर पेड़ों की रक्षा करना था।

श्री बहुगुणा ने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व से ग्रामीणों को अवगत कराया, जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बारिश कराते हैं और शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। टिहरी-गढ़वाल के आडवाणी गांव की महिलाओं ने पेड़ों के तनों के चारों ओर पवित्र धागा बांधा और उन्होंने पेड़ों को गले लगाया, इसलिए इसे ‘चिपको आंदोलन’ या ‘वृक्षों को गले लगाओ आंदोलन‘ कहा गया।

इन विरोध प्रदर्शनों में लोगों की मुख्य माँग यह थी कि वनों का लाभ (खासकर चारे का अधिकार) स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। चिपको आंदोलन ने 1978 में जोर पकड़ा जब महिलाओं को पुलिस फायरिंग और अन्य यातनाओं का सामना करना पड़ा।

तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने अंततः ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। यह क्षेत्र और दुनिया भर में पर्यावरण-विकास संघर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।

साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन

वर्ष: 1978

स्थान: साइलेंट वैली, भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन।

नेता: केरल शास्त्र साहित्य परिषद (केएसएसपी) एक गैर सरकारी संगठन, और कवि-कार्यकर्ता सुघथाकुमारी ने साइलेंट वैली विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उद्देश्य: साइलेंट वैली की रक्षा के लिए, नम सदाबहार वन को जलविद्युत परियोजना द्वारा नष्ट होने से बचाना।

केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (केएसईबी) ने कुन्थिपुझा नदी पर एक जलविद्युत बांध का प्रस्ताव रखा है जो साइलेंट वैली से होकर गुजरती है। फरवरी 1973 में योजना आयोग ने लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी। कई लोगों को डर था कि यह परियोजना 8.3 वर्ग किमी के अछूते नम सदाबहार जंगल को डुबो देगी। कई गैर सरकारी संगठनों ने परियोजना का कड़ा विरोध किया और सरकार से इसे छोड़ने का आग्रह किया।

जनवरी 1981 में, जनता के अविश्वसनीय दबाव के आगे झुकते हुए, इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि साइलेंट वैली की रक्षा की जाएगी। जून 1983 में केंद्र ने प्रोफेसर एम.जी.के. की अध्यक्षता में एक आयोग के माध्यम से इस मुद्दे की फिर से जांच की। मेनन। नवंबर 1983 में साइलेंट वैली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। 1985 में, प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने औपचारिक रूप से मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया।

जंगल बचाओ आंदोलन

वर्ष: 1982

स्थान: बिहार का सिंहभूम जिला

नेता: सिंहभूम के आदिवासी।

उद्देश्य: प्राकृतिक साल के जंगल को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ।

बिहार के सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने विरोध तब शुरू किया जब सरकार ने प्राकृतिक साल के जंगलों को अत्यधिक कीमत वाले सागौन से बदलने का फैसला किया। इस कदम को कई “लालच खेल राजनीतिक लोकलुभावनवाद” कहा जाता था। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया।

अप्पिको आंदोलन

वर्ष: 1983

स्थान: कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिले

नेताओं: अप्पिको की सबसे बड़ी ताकत इसमें निहित है कि यह न तो किसी व्यक्तित्व द्वारा संचालित है और न ही औपचारिक रूप से संस्थागत है। हालाँकि, पांडुरंग हेगड़े के रूप में इसके एक सूत्रधार हैं। उन्होंने 1983 में आंदोलन शुरू करने में मदद की।

उद्देश्य: प्राकृतिक वनों की कटाई और व्यावसायीकरण और प्राचीन आजीविका की बर्बादी के खिलाफ।

यह कहा जा सकता है कि अप्पिको आंदोलन चिपको आंदोलन का दक्षिणी संस्करण है। अप्पिको आंदोलन को स्थानीय रूप से “अप्पिको चालुवली” के रूप में जाना जाता था। वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों को स्थानीय लोगों ने गले लगा लिया। अप्पिको आंदोलन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जैसे आंतरिक जंगल में पैदल मार्च, स्लाइड शो, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक आदि।

आंदोलन के कार्य का दूसरा क्षेत्र बंजर भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा देना था। आंदोलन ने बाद में जंगल पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को शुरू करके पारिस्थितिक क्षेत्र के तर्कसंगत उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। आन्दोलन सफल हुआ। परियोजना की वर्तमान स्थिति रुकी हुई है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA)

वर्ष: 1985

स्थान: नर्मदा नदी, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है।

नेता: मेधा पाटकर, बाबा आमटे, आदिवासी, किसान, पर्यावरणविद् और मानवाधिकार कार्यकर्ता।

उद्देश्य: नर्मदा नदी पर बन रहे कई बड़े बांधों के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन।

सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं करने के विरोध के रूप में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ। बाद में, आंदोलन ने पर्यावरण के संरक्षण और घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कार्यकर्ताओं ने बांध की ऊंचाई 130 मीटर की प्रस्तावित ऊंचाई से घटाकर 88 मीटर करने की भी मांग की। विश्व बैंक परियोजना से हट गया।

पर्यावरण के मुद्दे को अदालत में ले जाया गया। अक्टूबर 2000 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक शर्त के साथ फैसला दिया कि बांध की ऊंचाई 90 मीटर तक बढ़ाई जा सकती है। यह ऊंचाई 88 मीटर की तुलना में बहुत अधिक है जिसकी बांध विरोधी कार्यकर्ताओं ने मांग की थी, लेकिन यह निश्चित रूप से 130 मीटर की प्रस्तावित ऊंचाई से कम है। परियोजना अब बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों और बाजार उधार द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना के 2025 तक पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है।

हालांकि सफल नहीं हुआ, क्योंकि बांध को रोका नहीं जा सका, एनबीए ने भारत और बाहर बड़े बांध विरोधी राय बनाई है। इसने विकास के प्रतिमान पर सवाल उठाया। एक लोकतांत्रिक आंदोलन के रूप में, इसने गांधीवादी तरीके का 100 प्रतिशत पालन किया।

टिहरी बांध विवाद

वर्ष: 1990 का दशक

स्थान: उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी।

नेता: सुंदरलाल बहुगुणा

उद्देश्य: विरोध शहर के निवासियों के विस्थापन और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरणीय परिणाम के खिलाफ था।

यह भी पढ़ें: Spices: भारत के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों की पहचान

1980 और 1990 के दशक में टिहरी बांध ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख आपत्तियों में क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता, टिहरी शहर के साथ-साथ वन क्षेत्रों का डूबना आदि शामिल हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के समर्थन के बावजूद, आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त लोकप्रिय समर्थन जुटाने में विफल रहा है।