Nanotechnology विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अत्यधिक उभरती हुई और प्रगति करने वाली तकनीकी शाखा है, जो वस्तुओं और पदार्थों के अत्यधिक छोटे आकार (नैनोमीटर स्तर) पर काम करती है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जा रहा है, जैसे कि चिकित्सा, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, और विनिर्माण। इस तकनीक का उद्देश्य सामग्री और उपकरणों को उनके आकार में छोटे और प्रभावी बनाने के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता में सुधार करना है। भारत में Nanotechnology के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस क्षेत्र में कई उन्नत अनुप्रयोग विकसित हो रहे हैं।

सामग्री की तालिका

भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

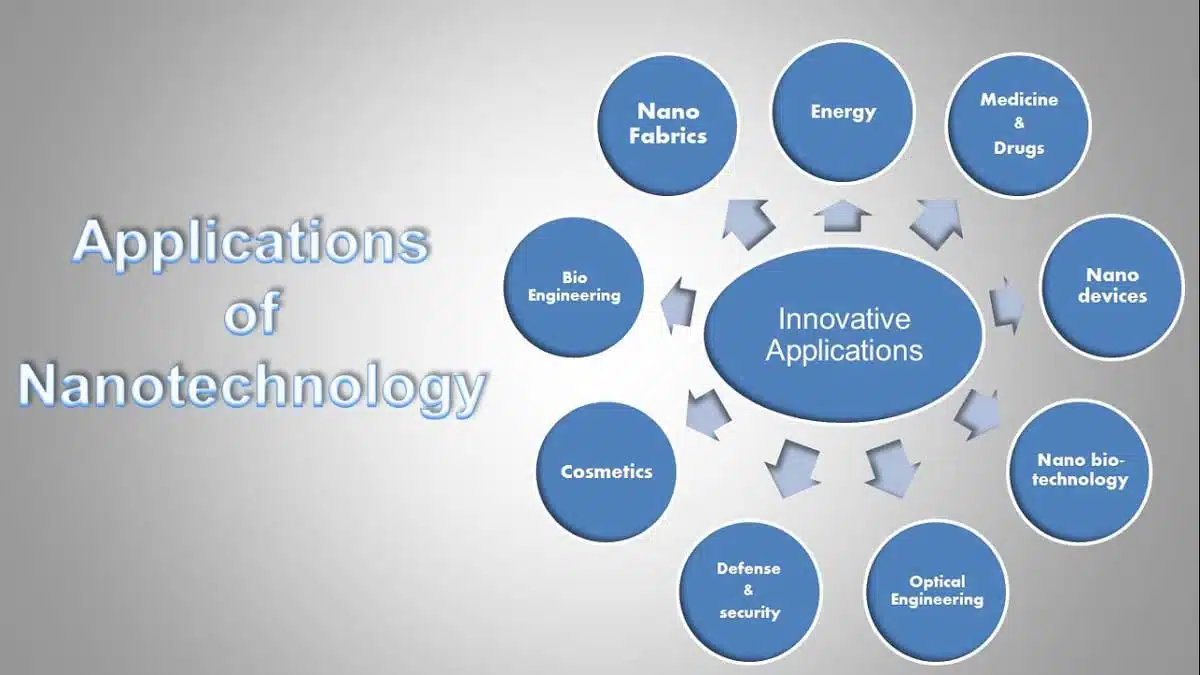

Nanotechnology, जो पदार्थों और प्रणालियों को परमाणु और आणविक स्तर पर संशोधित करने की क्षमता प्रदान करती है, ने विज्ञान और Nanotechnology के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। यह प्रौद्योगिकी न केवल हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह अनेक उद्योगों में नवाचार, अनुसंधान और विकास के नए रास्ते खोल रही है। भारत में भी नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में वृद्धि देखी जा रही है, और देश इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है।

नैनो प्रौद्योगिकी की परिभाषा और सिद्धांत

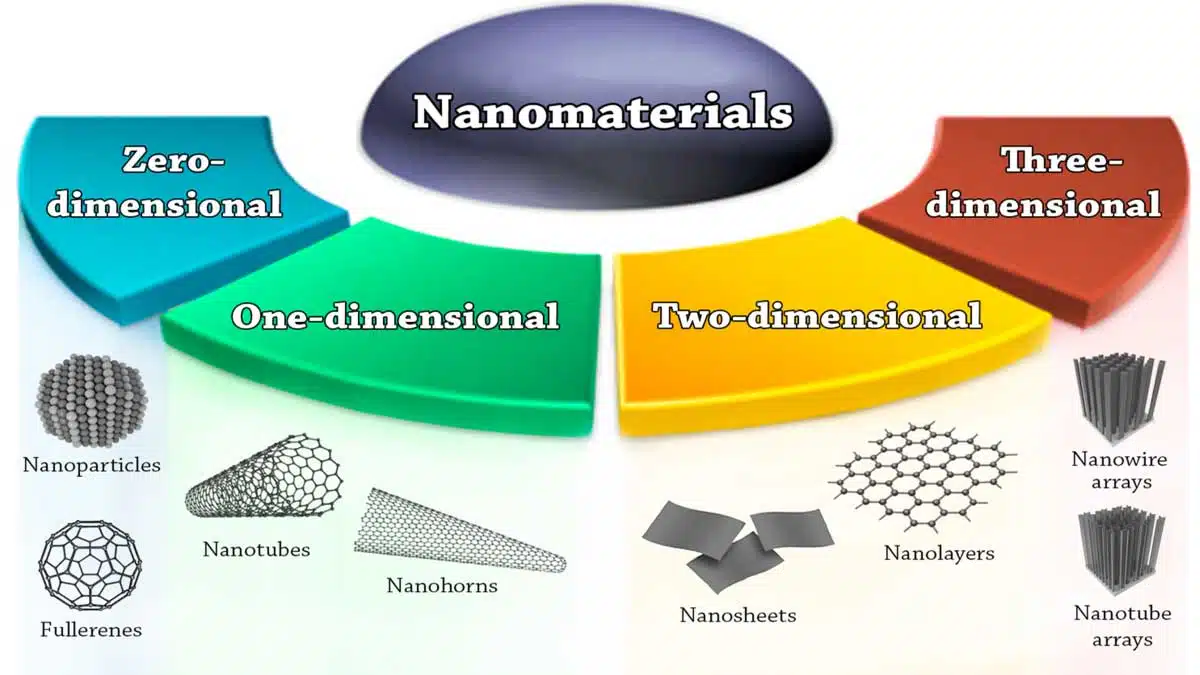

Nanotechnology वह विज्ञान है, जो पदार्थों को उनकी नैनोमापिक संरचना में संशोधित करता है। इसका लक्ष्य परमाणु और आणविक स्तर पर सामग्री के गुणों को नियंत्रित करना है। इसका नाम “नैनो” शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक मीटर के एक बिलियनवें हिस्से से संबंधित (10^-9 मीटर)। नैनो प्रौद्योगिकी के तहत कई विधियाँ और तकनीकें आती हैं, जैसे नैनोमेटेरियल्स, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, नैनोफोटोनिक्स, और बायोमेडिकल अनुप्रयोग।

भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

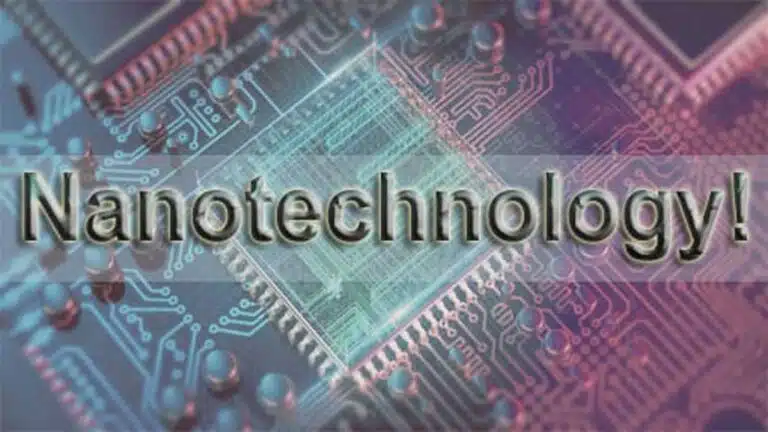

भारत में Nanotechnology के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग हो रहे हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है।

- कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी

कृषि में Nanotechnology का उपयोग फसल उत्पादन और गुणवत्ता सुधार में हो रहा है। Nanotechnology पोषक तत्वों का उपयोग करके मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, नैनोप्रौद्योगिकी का उपयोग कीटाणुनाशकों और उर्वरकों में भी किया जा रहा है। इससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है और अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी

स्वास्थ्य क्षेत्र में Nanotechnology का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बायोमेडिकल है। नैनोमेडिसिन का उपयोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। नैनो बायोसेन्सर, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और निदान प्रक्रियाएँ नैनो प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं। भारत में कई शोध संस्थान और विश्वविद्यालय नैनो प्रौद्योगिकी पर शोध कर रहे हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं।

- ऊर्जा क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी

भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऊर्जा की समस्या एक प्रमुख चिंता का विषय है। Nanotechnology का उपयोग ऊर्जा उत्पादन और संरक्षण में किया जा रहा है। नैनोमटेरियल्स का उपयोग उच्च क्षमता वाली बैटरियों, सौर पैनल्स, और ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में हो रहा है। इसके माध्यम से ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हो रही है और भारत के ऊर्जा संकट को हल करने में मदद मिल रही है।

- पर्यावरण संरक्षण में नैनो प्रौद्योगिकी

पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में भी नैनो प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। जल शुद्धिकरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, और अपशिष्ट प्रबंधन में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। नैनोमटेरियल्स का उपयोग जल में घुली हुई हानिकारक धातुओं को हटाने, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल प्रदूषण नियंत्रण विधियों को विकसित करने में किया जा रहा है।

- सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो प्रौद्योगिकी

Nanotechnology का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नई क्रांतियाँ ला रहा है। नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स में सूक्ष्म और अधिक दक्ष चिप्स का निर्माण किया जा रहा है, जो उच्च गति और क्षमता के साथ कार्य करते हैं। यह स्मार्टफोन, कंप्यूटर, और अन्य उपकरणों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा, नैनोप्रौद्योगिकी का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए नई तकनीकों के विकास में भी हो रहा है।

भारत में नैनो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रयास

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और Creativity: एक नई रचनात्मकता का उदय

भारत सरकार ने Nanotechnology के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NST) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नैनो प्रौद्योगिकी में शोध और विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत विभिन्न शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे नैनो प्रौद्योगिकी पर अपने अनुसंधान कार्य को तेज कर सकें।

नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय

भारत में Nanotechnology के क्षेत्र में कई प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), और राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (NNNIT) जैसे संस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। इन संस्थानों में नैनो प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय शोध किया जा रहा है और नए नैनो मटेरियल्स और प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है।

नैनो प्रौद्योगिकी के भविष्य में संभावनाएँ और चुनौतियाँ

Nanotechnology के क्षेत्र में भारत के लिए अनगिनत संभावनाएँ हैं। इससे भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को नया प्रक्षिप्त मिल सकता है। हालांकि, इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में जागरूकता की कमी, आवश्यक संसाधनों का अभाव, और नियामक ढाँचे की समस्या जैसी चुनौतियाँ प्रमुख हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थानों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नैनो प्रौद्योगिकी भारत के लिए विकास की नई दिशा प्रस्तुत कर रही है। इसके अनुप्रयोग कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिख रहे हैं। नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि भारत नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित लाभों को पूरी तरह से अपनाने में सफल होता है, तो यह देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।

अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें